Les projets de centres de données numériques sont si nombreux et si énormes que leur consommation d’électricité pourrait être multipliée par quatre d’ici dix ans en France, selon un rapport du Shift Project. Au risque de menacer la décarbonation des transports et de l’industrie.

** **

Faudra-t-il bientôt instaurer en France un moratoire sur les demandes de centres de données, ces bâtiments regroupant des installations informatiques chargées de stocker des données ? La question ne figure pas en toutes lettres dans le rapport que le Shift Project, une association d’expertise sur la transition énergétique, a publié mercredi 1er octobre sur les infrastructures du numérique. Mais à sa lecture, elle semble inévitable. Car les estimations chiffrées de cette étude donnent le tournis.

Le problème est simple : les estimations de la consommation en électricité des centres de données ne cessent de croître. Celle-ci pourrait être multipliée par quatre en France d’ici dix ans, et atteindre 7,5 % de la demande totale de courant électrique, soit plus du double de la part des transports aujourd’hui – contre 2 % actuellement.

Or ce qui se passe à l’international invite à la plus grande vigilance. En Irlande, un moratoire sur les nouvelles demandes d’implantation a été décidé en 2021 pour la région de Dublin, où se concentrent la plupart des centres de données. Ils avalent déjà 20 % de l’électricité disponible et pourraient monter à 30 % en 2028. Aux Pays-Bas, le gouvernement a gelé les autorisations jusqu’en 2035 autour d’Amsterdam, afin d’éviter l’engorgement du système.

Dérive climatique

Aux États-Unis, le Texas a voté une loi pour couper l’approvisionnement des centres de données en cas d’urgence et éviter un black-out. Et le gestionnaire de l’immense réseau desservant les Grandes Plaines (Kansas, Oklahoma, etc.) demande le même type de mesures. Quant à l’administration Trump, ouvertement climatosceptique, elle vient de publier un plan de relance du charbon pour renforcer la production d’électricité : « Nous voulons que des centres de données s’installent chez nous », a résumé le secrétaire à l’énergie, Chris Wright.

La part de l’intelligence artificielle (IA) générative dans l’explosion de la demande en électricité du numérique est « considérable » selon le Shift Project : son utilisation « à grande échelle et de façon indifférenciée » joue « un rôle central » dans la détérioration du bilan carbone du numérique, et donc dans la dérive climatique.

Or, les projets d’investissements affluent en France, chaudement encouragés par l’Élysée. En février, lors du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle, 109 milliards d’euros d’investissements dans les centres de données et l’IA ont été annoncés.

Emmanuel Macron s’en est délecté, avec un slogan choc : « Plug, baby, plug » (« Branche-toi, chéri, branche-toi »), en miroir du fameux « Drill, baby, drill » (« Fore, chéri, fore ») de Donald Trump. Quelques mois plus tard, à l’occasion du sommet Choose France, 26 milliards d’investissements ont été confirmés par des géants du secteur : Brookfield, Digital Realty et le fonds émirati MGX.

Abondance sans garantie

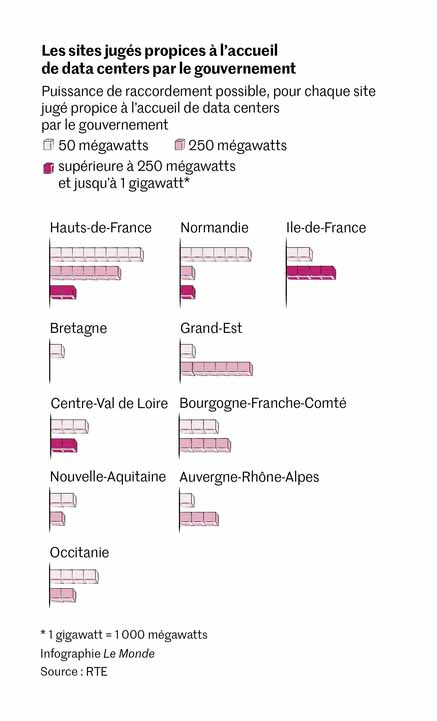

Certaines de ces infrastructures atteignent une dimension inédite et réellement monstrueuse, dépassant même le seuil d’un gigawatt (GW) – mille mégawatts, une puissance qui s’approche de celle d’un réacteur nucléaire historique en France.

Ainsi, le petit village de Fouju (Seine-et-Marne), avec ses 631 habitant·es, pourrait se retrouver doté d’un centre de données de 1,4 GW – une concertation préalable s’ouvre le 13 octobre. À Cambrai (Nord), une énorme installation de 1 GW est promise par Data4, une filiale du fonds canadien Brookfield. Fluidstack, une plateforme cloud d’IA, a annoncé en février la signature d’un protocole d’accord avec le gouvernement français pour la construction d’un gigantesque supercalculateur pouvant fournir jusqu’à 1 GW de puissance de calcul.

Pour Emmanuel Macron, « l’électricité est disponible » : « Vous pouvez vous brancher, elle est prête ! » Sa petite phrase au sommet de l’IA, début 2025, avait fait rire l’assistance. De fait, en 2024, la production d’électricité en France a atteint son plus haut niveau depuis cinq ans, avec 536,5 térawattheures (TWh), bien au-dessus de sa consommation. Ce qui lui a permis d’en exporter 89 TWh, un record historique et un apport substantiel à la balance commerciale nationale. De quoi disposer de larges réserves à vendre sans restriction aux opérateurs des centres de données ? C’est le discours confiant affiché par l’exécutif.

La réalité est plus inquiétante, et c’est tout l’intérêt du rapport du Shift Project que de la documenter. D’abord, « les centres de données dont le raccordement se valide aujourd’hui verront leurs pics de consommation en 2035 », explique Pauline Denis, ingénieure de recherche numérique au sein de l’association. Autrement dit, l’abondance en énergie aujourd’hui ne garantit pas qu’il y aura suffisamment de courant pour les alimenter dans dix ans.

Ensuite, la demande en électricité des centres de données va inévitablement entrer en concurrence avec d’autres besoins, au vu des volumes nécessaires : de 15 à 23 % de l’électricité supplémentaire prévue par RTE, le gestionnaire de réseaux, en 2035. C’est vraiment beaucoup. Or, la décarbonation de certains secteurs industriels aussi émetteurs de CO2 que les transports, la production d’acier ou de carburants passe nécessairement par l’électrification.

« En France il existe un grand risque de conflit d’usage avec les transports ou le chauffage, prévient Pauline Denis, conserver la dynamique actuelle de centres de données rendrait caducs les objectifs de décarbonation de ces secteurs pour 2030 et 2050. »

Les autrices et auteurs du rapport en concluent que « cette concurrence doit être accompagnée et arbitrée, afin de ne pas laisser le déploiement massif des centres de données mettre en péril d’autres transformations sans s’en rendre compte ». Car au niveau local, les centres de données les plus gourmands en électricité, et en particulier les monstres de plus de 1 GW, risquent à terme d’empêcher l’implantation de sites industriels, et donc leurs emplois.

Quels emplois et pour qui ?

À Marseille, un des principaux hubs du pays, autorités et industriels se sont mis autour d’une table pour trouver une zone favorable au raccordement des centres de données « qui n’entre pas en concurrence avec d’autres projets locaux, comme l’alimentation électrique des navires à quai dans le port, ou l’aménagement du quartier Euroméditerranée », précise RTE. C’est notamment le cas au nord de la ville, dans la zone de Plan de Campagne, où le foncier semblait plus facilement disponible.

Maxime Efoui-Hess, coordinateur du programme numérique du Shift Project, met les pieds dans le plat : « Si on préempte la majorité de l’électricité pour l’usage des centres de données, elle va manquer à la décarbonation. » Les contrats d’approvisionnement actuellement signés avec les centres de données dans les Hauts-de-France « ne serviront pas à décarboner la sidérurgie de Dunkerque ». C’est donc autant un enjeu social qu’une alerte climatique : quelles activités énergivores, pour quel type d’emplois, les territoires choisissent-ils ?

Et « quelle peut être la réaction citoyenne à la préemption de telles capacités de production électrique pour les centres de données ? », interroge le rapport. Lequel se demande aussi « quelle crédibilité auraient des politiques d’encouragement à la sobriété dans le logement si l’électricité dégagée est utilisée pour des centres de données ».

Sollicité par Mediapart, le gestionnaire du réseau français, RTE, se montre moins inquiet : « L’offre d’électricité bas carbone est aujourd’hui abondante en France, le système électrique français possède des marges et est prêt à accueillir les nouveaux usages. » Concernant les besoins des infrastructures du numérique, « nous sommes en train de réactualiser nos trajectoires en tenant compte des annonces sur l’IA mais aussi en tenant compte du fait que la montée en puissance des centres de données est souvent assez lente ».

En attendant, à Marseille comme à Wissous en Essonne, où Amazon construit un autre gros centre de données, des collectifs d’habitant·es se forment et dénoncent « l’accaparement » de leur territoire par les infrastructures numériques.

mediapart.fr

** **

À lire aussi

Écologie : électricité partout, sobriété nulle part

IA : un puits sans fond de dépenses en énergie, en eau et en CO2