Comment gérer au mieux l’activité « écran » à l’école ?

Et définition de « technoférence »

** **

Je suis professeure des écoles depuis 2006, et à ce titre j’ai exercé dans de nombreux établissements en maternelle et en élémentaire.

J’ai pu constater au fil des années une augmentation du recours aux écrans dans de nombreux cas de figure (lorsqu’il fait froid, lorsqu’il pleut, en fin de période, etc.). Par ailleurs, les films présents dans les vidéothèques des écoles ne sont bien souvent pas adaptés ni en termes de contenus (rapidité de l’action, vitesse des enchaînements des plans montés, vocabulaire utilisé) ni en termes de durées (les films sont beaucoup trop longs). L’utilisation de la vidéo sur le temps de récréation ne correspond pas à un objectif pédagogique mais à une tentative de canaliser les élèves lorsqu’une contrainte empêche leur conduite habituelle dans les espaces ouverts sur le temps du repos. Il est vrai que les écoles ne sont pas toutes équipées d’un préau dont la surface est suffisante afin d’accueillir sereinement tous les élèves, et que les professeurs des écoles sont soumis à des niveaux de bruit élevés auxquels ils peuvent être tentés de se soustraire momentanément. Du fait de ces éléments, le recours à l’écran est une pratique installée.

Toutefois, il existe de nombreuses possibilités dans les écoles afin d’éviter le recours à l’écran, en remplacement des récréations extérieures.

Tout d’abord il est possible d’investir tous les lieux couverts au sein des bâtiments afin d’éviter une trop grande densité d’élèves dans un même lieu :

- Dans un premier temps les salles de classe qui sont en nombre suffisant dans toutes les écoles, peuvent être investies différemment. Les enfants ayant besoin de changer de lieu pour faire une vraie coupure et leur permettre de dissocier le temps récréatif du temps d’apprentissage, peuvent tout à fait disposer de ce temps récréatif dans une autre classe que la leur et avec un autre enseignant. Il est aussi possible de mélanger les élèves de différents niveaux afin de permettre des échanges multiples, de favoriser l’entraide, le tutorat, la socialisation…

- Dans un second temps, il existe des lieux couverts au sein des écoles qui ne sont pas des salles de classe et qui peuvent également être investis. Par exemple, les bibliothèques, les dortoirs dans les écoles maternelles, les préaux couverts, les salles de motricité, les salles dédiées à la vidéo (mais utilisées qu’en tant que lieu disponible), les salles réservées aux centres de loisirs.

Il est ensuite tout à fait possible d’utiliser les structures extérieures proches des écoles : Les gymnases, dojos, bibliothèques communales sont également des lieux à investir lorsqu’ils sont à disposition et proches des écoles. Durant ces temps de pause de nombreuses activités ludiques et distractives déjà présentes dans les écoles s’offrent aux enfants :

- Les jeux de construction et d’encastrement (assemblage, emboîtage, puzzles…)

- Les jeux éducatifs, les jeux de société (lotos, mémory, jeux à dés, jeux de plateau…)

- Les jeux d’imitation ou symboliques (cuisine, nurserie, activités ménagères, bricolage, docteur, garage, ferme avec animaux, marchande, castelet avec marionnettes…)

- La lecture dans les « coins bibliothèque » des classes.

- Le dessin libre, le coloriage, les grands rouleaux de papier qui peuvent être déployés dans les couloirs des écoles sont également des propositions simples à mettre en place et pouvant permettre à un grand nombre d’enfants d’y participer en même temps.

Avec un investissement restreint il est envisageable de proposer aux enfants des tentes pop up ou des tipis, qui une fois pliés ne prennent pas de place. Ceux-ci peuvent être investis de différentes manières : coin de discussions et partage de secrets, coin de repos, coin de lecture…

Il est également facile d’installer des coins d’écoute en utilisant les postes CD présents dans de nombreuses classes et d’y connecter un répartiteur multicasque permettant au moins à 5 enfants de bénéficier d’une écoute simultanée d’histoires, de musiques…

Enfin permettre aux enfants de s’aérer dans la cour de récréation, en étant bien couverts, et sur un temps court, peut être aussi une éventualité lorsque la pluie est modérée. De même que de sortir les classes à tour de rôle sous les préaux couverts lorsqu’ils sont présents.

Toutes ces propositions ne sont pas exhaustives mais montrent bien qu’avant de mettre les enfants devant des écrans, il est possible d’engager une réflexion amenant à se questionner sur la nécessité de cet usage, que ce soit par temps de pluie ou par grand froid et de réfléchir aux risques potentiels pour le développement cognitif et social que cela pourrait occasionner chez nos jeunes élèves.

Surexpositionecrans.fr

** **

Technoférence

Les outils numériques rythment aujourd’hui notre quotidien. Les smartphones, les ordinateurs et les réseaux sociaux nous permettent de communiquer instantanément avec des personnes du monde entier, de partager des informations et des expériences, de travailler à distance, d’organiser notre vie personnelle et professionnelle, et même de faire des rencontres amoureuses.

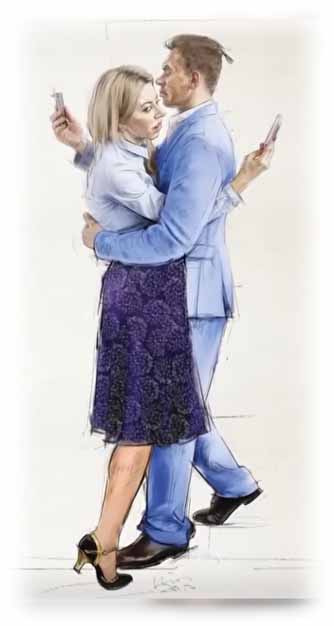

Toutefois, cette omniprésence peut avoir des effets négatifs sur nos relations sociales. En effet, lorsque nous les utilisons en présence d’autrui, les outils numériques peuvent interférer avec nos interactions en face à face. Pour décrire ce phénomène d’interférence technologique, Brandon McDaniel a proposé en 2014 le terme de technoférence. Décrite au sein de la relation de couple puis au sein de la relation parent-enfant et coparentale, la technoférence correspond aux « moments où les appareils technologiques s’immiscent, interrompent et/ou entravent la communication et les interactions en couple ou en famille dans la vie quotidienne ».

La technoférence englobe, mais ne se limite pas, aux situations de phubbing (contraction de « phone snubbing », soit de téléphone et de snober) qui consiste à accorder plus d’attention à son téléphone qu’à la personne avec qui on est.

Plusieurs facteurs de technoférence commencent à être identifiés dans la littérature scientifique. On peut notamment citer le fait d’avoir un usage très important, voire problématique, de son smartphone, d’avoir des difficultés à délimiter des frontières entre ses usages numériques et d’autres activités. L’aspect disruptif des notifications ainsi que le design de certaines applications et jeux qui peuvent capter l’attention y participeraient aussi.

Cependant, tout le monde n’a pas la même perception de ces interférences. Au sein du couple, celle-ci peut varier selon des facteurs individuels, comme le fait d’avoir un attachement insécure (c’est-à-dire de type anxieux) envers son ou sa partenaire. Le fait d’avoir des enfants ayant des difficultés de comportements, de percevoir son enfant comme difficile ou de ressentir du stress parental pourraient aussi conduire à des comportements de technoférence parentale.

La technoférence peut nuire à la qualité des échanges directs. En réduisant l’attention portée à l’autre, elle conduit au paradoxe de la présence-absence où la personne est physiquement présente mais partiellement absente psychiquement. Dans la relation de couple, elle va de pair avec plus de conflits et à une moindre satisfaction dans la relation. Lorsqu’il y a des enfants dans le couple, elle est aussi associée à la perception d’une moins bonne relation coparentale.

Entre parents et enfants, la technoférence est liée à une moindre disponibilité du parent et conduit à des réponses plus rudes lorsque l’enfant se comporte mal. La technoférence se conjugue aussi avec un attachement ou une relation parent-enfant de moindre qualité chez les jeunes enfants, les enfants d’âge scolaire ou encore les adolescents. On observe également plus d’expressions d’affects négatifs chez les tout-petits au moment de l’interruption des échanges et plus de problèmes de comportements chez les enfants et adolescents. Cependant, des études longitudinales montrent que les liens entre technoférence et difficultés comportementales chez l’enfant et l’adolescent seraient bien souvent à double sens, l’une provoquant les autres, et inversement.

Avoir conscience de ses usages numériques et savoir poser son smartphone quand on est avec quelqu’un peut limiter ces désagréments. Certains adolescents auraient d’ailleurs commencé à s’engager dans cette voie et à abandonner leurs smartphones…

theconversation.com