Du grand n’importe quoi !

En fin d’article, un billet intitulé : « L’IA à l’école : priorité au gadget »

** **

Élisabeth Borne annonce l’arrivée de l’IA pour aider les professeurs à faire leurs cours

La ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne a annoncé la mise en place d’une intelligence artificielle mise à disposition des professeurs pour les aider à faire leurs cours, dans un entretien accordé à « Brut », ce mardi 26 août. L’ancienne Première ministre estime qu’il s’agit « d’un vrai levier pour faciliter l’apprentissage ».

https://www.ouest-france.fr/high-tech/intelligence-artifi

Parmi les annonces les plus marquantes figure l’accompagnement des enseignants pour l’utilisation de l’intelligence artificielle

S’appuyer sur les nouveaux outils technologiques, telle est la philosophie du gouvernement pour la rentrée scolaire à venir. Élisabeth Borne ouvre ainsi en grand la porte à l’utilisation de l’intelligence artificielle par le corps enseignant. « On va proposer aux professeurs une intelligence artificielle pour les accompagner dans leurs métiers, et notamment qui peut à la fois leur permettre de préparer les cours », annonce-t-elle, au cours d’une interview à Brut. « Évidemment, à la fin, c’est le professeur qui doit finaliser son cours, mais cet outil doit lui permettre de débroussailler le travail, si je peux dire, mais aussi – et il y a des outils qui vont dans ce sens – de mieux comprendre ce qu’un élève a compris et ce qu’il n’a pas compris et ce que sont ses blocages », ajoute-t-elle, voyant dans l’IA un « vrai levier pour faciliter l’apprentissage ».

La ministre de l’Éducation nationale avertit, toutefois, qu’il ne s’agit pas là d’une fin en soi. « Il faut que chacun soit conscient que c’est un peu comme un cerveau auxiliaire, ça ne dispense pas de faire marcher son cerveau, ça ne dispense pas d’apprendre à raisonner, d’apprendre à réfléchir et pour ça, il faut aussi avoir des connaissances, donc c’est simplement un outil qu’on doit savoir bien utiliser », argue-t-elle.

S’appuyer sur les nouveaux outils technologiques, telle est la philosophie du gouvernement pour la rentrée scolaire à venir. Élisabeth Borne ouvre ainsi en grand la porte à l’utilisation de l’intelligence artificielle par le corps enseignant. « On va proposer aux professeurs une intelligence artificielle pour les accompagner dans leurs métiers, et notamment qui peut à la fois leur permettre de préparer les cours », annonce-t-elle, au cours d’une interview à Brut. « Évidemment, à la fin, c’est le professeur qui doit finaliser son cours, mais cet outil doit lui permettre de débroussailler le travail, si je peux dire, mais aussi – et il y a des outils qui vont dans ce sens – de mieux comprendre ce qu’un élève a compris et ce qu’il n’a pas compris et ce que sont ses blocages », ajoute-t-elle, voyant dans l’IA un « vrai levier pour faciliter l’apprentissage ».

La ministre de l’Éducation nationale avertit, toutefois, qu’il ne s’agit pas là d’une fin en soi. « Il faut que chacun soit conscient que c’est un peu comme un cerveau auxiliaire, ça ne dispense pas de faire marcher son cerveau, ça ne dispense pas d’apprendre à raisonner, d’apprendre à réfléchir et pour ça, il faut aussi avoir des connaissances, donc c’est simplement un outil qu’on doit savoir bien utiliser », argue-t-elle.

https://www.tf1info.fr/education/intelligence-artifici

** **

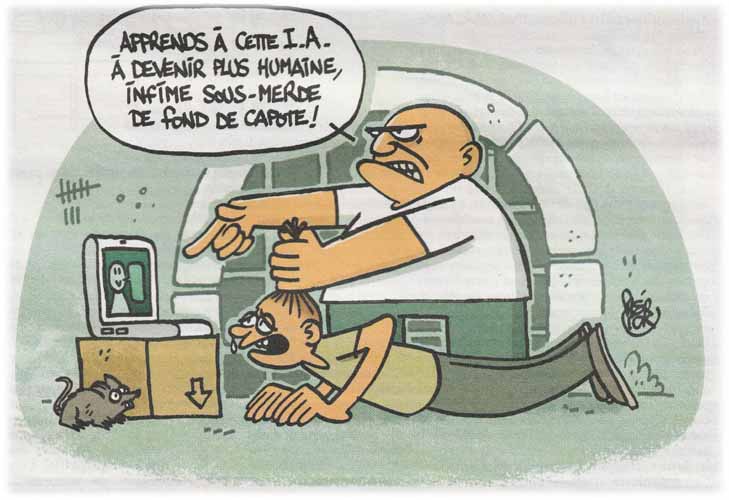

L’IA à l’école : priorité au gadget

« L’IA pour les enseignants, formation obligatoire à l’IA pour les élèves, l’IA une révolution pour la société ». La conférence de presse de rentrée d’Elisabeth Borne annonce la priorité pour le système éducatif, là, cachée dans deux petites lettres : IA. Une priorité c’est ce qui fédère, qui oriente, et qui galvanise l’action commune. Faut-il donc être enthousiaste ?

Une priorité qui interroge

Si cette priorité souhaite inscrire l’école dans son temps, celui d’une révolution technologique en cours, elle occulte les véritables urgences de l’école, celles faites de chair de liens humains. Des urgences certes plus complexes à traiter et qui ne se résument pas à la simple injonction de deux lettres. Envisager de former les élèves à l’IA, ou équiper les enseignants d’un outil d’assistance pour leurs cours, c’est mettre le projecteur sur un gadget utile plutôt que sur les besoins nécessaires.

C’est aussi choisir une voie simple, celle qui donne l’illusion d’agir vite et efficacement, alors même que les véritables priorités — la lutte contre les inégalités, l’accompagnement des élèves en difficulté, le soutien au métier enseignant — demandent du temps, de l’investissement humain et un courage politique autrement plus grand. Nous pourrions nous contenter de dire “tant pis pour cette fois”. Après tout, les conférences et les priorités se succèdent chaque année pendant que, sur le terrain de la classe, nous travaillons dans la continuité et sur le long terme de l’éducation.

Néanmoins, cette approche ne nous fait-elle pas prendre le risque de nous concentrer sur les outils au détriment de l’essentiel : la qualité de l’enseignement et le développement des liens humains qui forment le collectif dont notre société semble avoir de plus en plus besoin, et que seule l’école prend encore en charge ? A quel autre endroit, dans la société actuelle, les différences se côtoient-elles encore pour construire ensemble si ce n’est dans une salle de classe ?

Pourtant, c’est bien ce rôle fédérateur de l’école qui est mis à mal aujourd’hui, si on observe les différents évitements de la carte scolaire et une orientation très définie par le milieu social des élèves. Alors pourquoi se concentrer sur un écran et sur l’artificialité d’une intelligence plutôt que de mettre la priorité sur la classe, les échanges entre les élèves et l’intelligence collective ?

Vers une prolétarisation du métier d’enseignant ?

L’introduction massive du numérique, et de l’IA par extension, dans le quotidien du métier d’enseignant semble bien plus souvent conduire à un appauvrissement du métier d’enseignant plutôt qu’à son optimisation. Le temps passé à remplir des cases sur des logiciels, à gérer des plateformes et à entrer des identifiants pour nous connecter sont autant de temps perdu, au détriment d’une véritable connexion avec nos élèves.

Faut-il voir un lien entre ce repli vers l’artificialité et les autres constats partagés lors de cette conférence : le mal-être mental des jeunes et le manque d’attractivité du métier d’enseignant ?

Par ailleurs, alors même que l’intelligence artificielle questionne de nombreuses pratiques enseignantes à commencer par l’évaluation, c’est paradoxalement la formation des élèves à l’outil qui est priorisée alors que la formation générale des enseignants s’amenuise d’années en années. Il semble donc aujourd’hui nécessaire de dé-gadgétiser la profession pour que le temps enseignant soit pleinement consacré à faire vivre la pédagogie dans les classes pour apprendre à penser et à faire ensemble.

L’IA, un pari sur un avenir improbable ?

Il ne s’agit pas de verser dans la technophobie, mais d’aborder l’IA de manière raisonnée sans en faire la pierre angulaire des changements à venir. On remarque d’ailleurs un paradoxe dans les priorités mises en avant lors de la conférence de presse : d’un côté, l’interdiction des écrans de téléphones portables au collège et au lycée, et de l’autre, la promotion d’une technologie qui repose précisément sur l’usage de ces écrans. Le choix de la cohérence semblerait donc être celui d’organiser les apprentissages avec une utilisation raisonnée des écrans et de l’IA, en phase avec les enjeux écologiques et sociétaux.

On pourra toujours objecter que l’école doit préparer les citoyens de demain et qu’il ne faut pas les détourner du virage technologique en cours pour rester dans la compétition internationale. Mais précisément, l’ambition ne serait-elle pas d’imaginer un avenir plus réaliste, et désirable, où l’IA ne sera sans doute pas la priorité contrairement à la nécessité de faire société face aux défis écologiques et politiques qui s’esquissent déjà aujourd’hui ?

C’est ce que nous tentons de partager dans un docu-fiction sur l’école en 2042 : Et si on imaginait l’école de demain publié aux éditions Retz. Nous y faisons un autre pari, celui d’une école publique de la coopération fondée sur des pédagogies qui organisent l’entraide entre pairs, la confrontation féconde d’idées, des débats philosophiques et le travail en groupe.

S’il est indéniable que l’IA a un potentiel, notamment dans la personnalisation de l’apprentissage ou l’automatisation de certaines tâches administratives, elle ne saurait être la solution miracle à tous les défis de l’éducation. Le véritable enjeu est de savoir comment elle peut s’intégrer de manière judicieuse et mesurée pour servir les objectifs pédagogiques, et non l’inverse. Or précisément, l’ambition pédagogique s’amenuise par exemple avec la baisse des heures de formation.

Loin des gadgets qui cachent la forêt, il y a l’urgence du terrain, permettre aux enseignants de se consacrer au cœur de leur métier : accompagner, inspirer et faire grandir les élèves. En somme, laissons l’IA à sa juste place : celle d’un outil, au service de l’humain, et non celle d’une priorité qui nous ferait perdre de vue l’essentiel.

Laurent Reynaud et Céline Cael, membres du CRAP-Cahiers Pédagogiques

Auteurs du récit d’anticipation Et si on imaginait l’école de demain, Editions Retz / Cahiers Pédagogiques

** **

Crainte face à la disparition progressive des manuels dans les lycées

Plus de 500 professeurs, écrivains et éditeurs s’alarment, dans une tribune publiée mardi par Le Monde, du remplacement progressif en Ile-de-France des manuels scolaires par une plateforme numérique qui va conduire, selon eux, à une « école sans boussole, réduite à du scroll ».

Cette mobilisation fait suite à l’annonce par la présidente de la région, Valérie Pécresse (LR), de mettre à disposition des lycéens un portail unique, Pearltrees, proposant une cinquantaine de manuels numériques dit « libres », qui fonctionnent avec l’intelligence artificielle.

Mme Pécresse a justifié cette mesure par le fait que les traditionnels manuels d’éditeurs « n’étaient pas souvent ouverts par les élèves » et que « deux tiers des enseignants » étaient « aujourd’hui utilisateurs de manuels libres ».

« Le choix a été fait par le conseil d’administration de chaque établissement: soit garder le papier, soit passer au numérique. Ceux qui sont passés au numérique l’ont fait, je pense, pour des raisons qui tiennent au fait qu’aujourd’hui, les élèves font leurs devoirs sur le numérique », avait-elle insisté lors d’une conférence de presse la semaine dernière, précisant qu’il y avait « la moitié des lycées en Ile-de-France où les élèves ont tous leurs manuels en papier ».

Les auteurs de la tribune regrettent que « ce basculement n’ait fait l’objet d’aucun débat public »: « il s’est imposé en silence, sans demander l’avis des enseignants, sans écouter les parents et sans tenir compte des élèves ».

Pour eux, la plateforme unique est « une mosaïque de fragments sans hiérarchie ni structuration ». « Plus de fil conducteur, plus de vision d’ensemble, plus de repères : c’est l’école sans boussole, réduite à du scroll. Ce n’est plus un chemin d’apprentissage, mais un puzzle éclaté où chaque élève est livré à lui-même », estiment les signataires.

« Nous ne sommes ni nostalgiques, ni technophobes. Mais nous affirmons que l’éradication du manuel scolaire comme repère partagé est une erreur pédagogique, sociale et démocratique », précisent-ils encore.

La tribune appelle donc « à un moratoire sur les plateformes uniques, à une évaluation indépendante de leurs effets, à la reconnaissance du manuel – enrichi du numérique – comme colonne vertébrale de l’apprentissage, de qualité et d’égalité ».

Parmi les quelque 530 signataires ayant approuvé le texte mardi matin figurent des dirigeants de maisons d’édition de manuels, de professeurs de lycées, ainsi que des écrivains comme Aurélie Valognes et Sorj Chalandon ou l’animateur Stéphane Bern.