Le rassemblement international organisé par la France a fait mine de considérer les risques de l’intelligence artificielle.

Mais en coulisse, les décisions étaient déjà prises.

Tout le monde le sait, pour apprécier une bonne vinaigrette, il faut secouer le pot vigoureusement avant chaque usage. Laissez-la reposer quelques minutes seulement, et les molécules d’huile et de vinaigre se sépareront à nouveau, rendant le mélange écœurant.

Ces 10 et 11 février 2025, le sommet pour l’IA de Paris a agi comme un grand shaker ; chaque conférence, chaque intervention remuant péniblement la sauce pour qu’elle garde une apparence homogène.

En réalité, l’événement politico-financier n’est pas parvenu à masquer sa grande dissonance cognitive. Et les belles promesses d’engagement pour une intelligence artificielle raisonnable et utile à l’humanité se sont heurtées de plein fouet aux injonctions pressantes des représentant·es français·es et chef·fes d’entreprise internationaux à attirer le plus d’investissements et le plus vite possible. « J’appelle ça la stratégie Notre-Dame, a vanté Emmanuel Macron samedi soir, quand on a des dates butoirs, on simplifie les procédures et on tient nos engagements. »

À tendre l’oreille ces dernières quarante-huit heures, on se serait crue sur le plateau d’une émission d’Oprah Winfrey, la présentatrice américaine connue pour balancer des cadeaux démesurés à ses spectatrices en direct. 50 milliards d’euros des Émirats Arabes unis, 20 milliards d’une entreprise de gestion d’actifs canadienne, 6 milliards d’Amazon… Emmanuel Macron brandit depuis dimanche la somme de 109 milliards d’euros d’investissements en France, qui seront dédiés ces prochaines années à la construction de data centers, ces centres de traitement de données gourmands en énergie mais indispensables au fonctionnement des services informatiques.

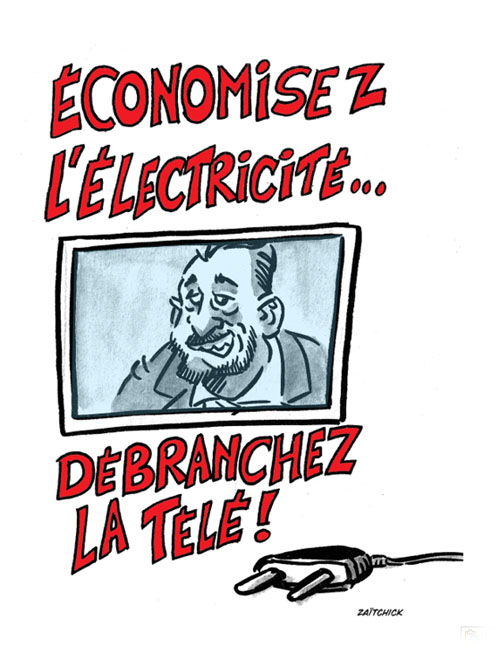

Pour mettre en avant « l’énergie décarbonée » provenant des centrales nucléaires françaises, le président a lancé une petite phrase bien préparée, « plug, baby, plug ! » (« branche, baby, branche ! ») en référence au « drill, baby, drill ! » du président foreur Trump, qu’Emmanuel Macron a tenu à présenter comme « un bon ami ».

Comment concilier la prolifération de ces data centers en France avec les promesses de développement d’une intelligence artificielle « frugale » ? « C’est toute la force du “en même temps” du président ! » ose l’Élysée, qui insiste sur le « retard » qu’aurait pris l’Europe face aux géants américains et chinois. Pas à une contradiction près, la présidence ajoute que vu la quantité de data centers qui vont se construire sur le territoire français, il « va falloir développer l’IA pour les remplir ! ».

Petits débats et grandes levées de fonds

C’est indéniablement sur la scène principale du Grand Palais que la vinaigrette du sommet pour l’IA a été le mieux remuée. Se sont enchaînées des tables rondes sur des thématiques cruciales (l’IA et l’intérêt général, l’IA durable et inclusive…), avec des invité·es de premier plan, qui ont eu le loisir de disserter tant sur les risques que sur les opportunités de cette technologie.

« Il faut prendre du recul sur l’hypothèse selon laquelle il nous faudrait absolument plus d’IA, plus de capacités de calcul et se demander si l’IA est vraiment utile, a par exemple développé Abeba Birhane, chercheuse associée au AI Accountability Lab du Trinity College de Dublin. Il y a beaucoup d’exemples qui montrent que l’IA a parfois, jusqu’ici, été imposée aux gens, notamment avec la surveillance. » Nyalleng Moorosi, chercheuse au Distributed AI Research Institute, a quant à elle pu rappeler que « les entreprises se livrent aujourd’hui une concurrence féroce, alors qu’elles disposent quasiment des mêmes données et qu’elles sont toutes peu ou prou interdépendantes ».

À l’inverse, le directeur général de Capgemini, Aiman Ezzat, a tenu à assurer que l’IA incarnerait, selon lui, une fabuleuse solution pour « renforcer l’efficacité énergétique » – bien qu’en réalité ces progrès ne seront pas comparables au puits sans fonds de dépense énergétique demandé pour nourrir son développement. Clément Delangue, président de la licorne franco-américaine Hugging Face et omniprésent ces deux jours, a aussi eu l’espace pour demander que l’on fasse attention à « ne pas avoir des discussions trop longues » sur les limites de l’IA, car cela risquerait de ralentir les entreprises.

Sur le papier, cet échange d’idées est sympathique à observer. Tout ce beau monde se mêle l’espace de quarante-cinq minutes, sort de scène puis repart chacun·e de son côté. En réalité, les deals ont déjà été signés et les promesses d’une accélération fulgurante dans la course à l’IA ont largement pris le pas sur la prudence.

Des barrières symboliques sont d’ailleurs tombées : la veille du sommet, l’Élysée a diffusé une compilation vidéo de détournements du visage d’Emmanuel Macron par des IA génératives. « Bien joué, c’est bien fait, ça m’a plutôt fait rire », assure le président. Pas un mot sur l’abus de droits d’auteur ou les risques de propagation de fake news, pourtant au cœur des inquiétudes de ces technologies de génération d’images.

Même l’Union européenne semble avoir choisi de pédaler dans la roue d’Emmanuel Macron. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a ainsi annoncé une « grande alliance public-privé » censée permettre de lever 150 milliards d’euros auprès de groupes privés, pour financer 60 « champions européens » triés sur le volet. Ironie de l’histoire, cette initiative a été discrètement confiée à General Catalyst, un très grand fonds américain.

Quelques initiatives pour se donner bonne conscience

Si après ce sommet il reste des critiques, l’Élysée pourra brandir des initiatives annexes, comme la « Coalition pour une IA durable » signée par des entreprises comme EDF ou Nvidia, qui assurent qu’elles travailleront pour mettre l’IA au service de la « lutte contre la crise climatique ». Aucun autre objectif clair n’est connu à date.

Il pourra montrer sa « Déclaration sur une intelligence artificielle durable et inclusive pour la population et la planète », signée par soixante pays — par ailleurs sans les États-Unis ni le Royaume-Uni, visiblement pour des raisons opposées : outre atlantique, on estime que l’Europe régule trop, tandis que de l’autre côté de la Manche, on estime que le texte est trop mou en matière de « gouvernance pratique et sécurité nationale ».

Il y a aussi Current AI, un projet censé aider à développer une IA « au service de l’intérêt général », porté par Martin Tisné, l’un des envoyés spéciaux d’Emmanuel Macron et salarié d’une fondation américaine. S’il est parvenu à lever officiellement 400 millions d’euros au nom de l’open source et des données de qualité, ces fonds proviennent surtout de l’État français, de sa propre entreprise Collaborative AI et de plusieurs fondations américaines en lien avec la sienne.

À lire aussi

Série L’intelligence artificielle et son monde 2 épisodes

Au fond, que restera-t-il de cette grande semaine de l’IA en France ? On peut voir le verre à moitié plein et se rappeler que des associations et personnalités politiques ont organisé de nombreux « contre-sommets » un peu partout, visant à s’opposer à l’inéluctabilité de cette course à la vitesse et au volume.

Mais certains, comme le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, seront moins optimistes : « Allons droit au but, a-t-il lancé au cours de la cérémonie de clôture. Le pouvoir de l’IA implique d’immenses responsabilités. Aujourd’hui, ces pouvoirs sont aux mains d’une poignée de personnes qui se lancent dans des investissements sans précédent. Mais qui décide quel problèmes l’IA doit résoudre ? Qui bénéficie le plus de son déploiement ? Qui supporte les coûts de ses erreurs ? Ces questions affectent tout le monde, les réponses doivent aussi concerner tout le monde. »

mediapart